浅谈武禹襄实战能力,杨露禅次子曾入其门,文人武圣绝非浪得虚名

浅谈武禹襄实战能力,杨露禅次子曾入其门,文人武圣绝非浪得虚名

纵观我国上下5000多年的历史,自古至今几乎很少有“文武同道”的现象。简单来说,古代的“文人”和“武士”一直都处在两个完全不同阶层之上,以至于“文学”和“武术”也一直都处于2个各自平行发展的脉络。

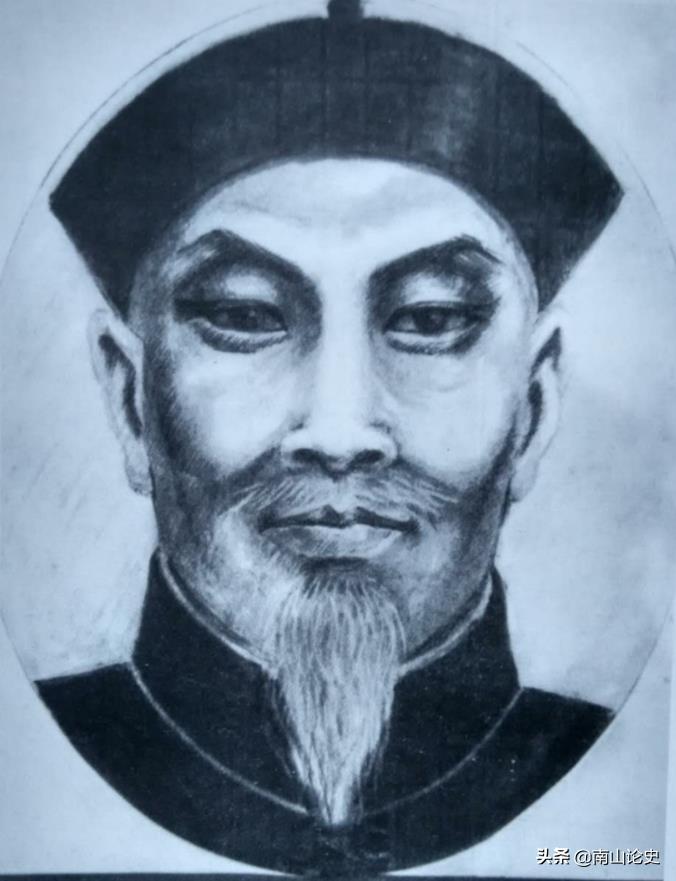

武禹襄

不过,今天小编要和大家聊的这位武禹襄先生,他却是一位将“文学”和“武术”完美结合到了一起的伟大传武宗师。至于武禹襄先生的实战功夫到底如何?或者是他的实战能力究竟有多强呢?接下来小编就来给大家仔细地剖析一下!

首先,从武禹襄的学武履历来看。

武禹襄于1812年在直隶广平府出生,当时的武家是一个世代为官的名门望族家庭,因此武禹襄从小就开始读书和习武。只可惜年轻时一度以考取功名光宗耀祖为主要志向的武禹襄,却因科场受挫(据说是得罪了地方官)而被迫自断仕途前程。自此之后,武禹襄便将一生都奉献给了传统武术的研究。

陈清平

一直到杨露禅在河南温县的陈家沟求学太极拳十余载,最终习得“陈式太极拳”精髓功夫大成之后,武禹襄便也开始对太极拳功夫极为向往。随后武禹襄在求学之路上几经坎坷,终于在温县赵堡镇有幸拜入陈清平门下开始学习太极拳功夫,并在学习过程中逐渐参悟到了太极拳之精妙。

《太极拳谱》

而且,武禹襄的兄长武澄清于机缘巧合之下又在河南舞阳县盐店有幸得到了一篇王宗岳(明朝内家拳名家)所写的《太极拳论》,并将其转交到了武禹襄的手中。虽然,这篇王宗岳的《太极拳论》仅有不到500多字。但是,该书作为当时绝无仅有的太极拳理论文章已经算是非常珍贵了。而武禹襄得到此书后,更是经常找来一些颇具气力的壮汉较技,比这种结合实践的方式来比照参悟书中的拳术理论终有所得。

杨班侯

甚至,就连“杨式太极拳”创派宗师杨露禅先生都曾将次子杨班侯送到武禹襄门下读书习武,而武禹襄先生对杨班侯更是给出了“读书不甚聪敏,习拳颇领悟”的超高评价。由此可见,杨班侯那一身名震京师的拳技除了得到其父亲传之外,同时也曾受到武禹襄的点拨和指导。

李亦畲

另外,武禹襄先生将一生都用在了对太极拳功夫的研究之上。甚至,武禹襄先生在晚年病卧于床榻之上时,还经常给伺候他的人孜孜不倦地讲论着太极拳术。其后世传人中以2个外甥李亦畲和李承纶都得到了他的亲传,而李亦畲的拳艺更达到了出神入化的境界。

其次,从武禹襄的拳理境界来看。

关于武禹襄先生的拳理境界,我们从他传世的多部拳论之中便能深切感受到“文学”和“武术”直接碰撞与融契。武禹襄先生不仅开启了引文入武的先河,同时还提升了拳术的品味,并将习拳、练体、修心、养生、立德融汇于一体。换句话说,便是用拳术这种肢体语言展现了我国传统文化的内涵和精华。

武禹襄

值得一提的是,武禹襄一生所研究和推崇的太极拳武学理论中,除去追随王宗岳的部分太极理论外,其个人特色亦是非常明显。譬如,其中对于后世的武者影响最大的地方,就是他所推崇的“气论”一说了。虽说,武禹襄并不是第一个将“气”运用于武术首创之人。但是,“气论”一说却是在他的推崇之下才得以发扬光大。

《武式太极拳》

其中特别是在武学功夫著书立说这一块,武禹襄更是留下了许多有关于的“气论”的著作。譬如,武禹襄所写的《打手要言》短篇之中,所用的“气”字就有25个之多。还有武禹襄在另一部短篇《四字秘诀》之中,同样使用的“气”字亦是多达6个。

武禹襄故居

除了以上所提到的2部武学著作之外,武禹襄所著的传世论文还有《十三势行功要解》、《太极拳解》、《太极拳论要解》、《身法八要》和《十三势说略》等,而后世之人更是将他尊为“武式太极拳”的创始人。毫不夸张地说,武禹襄先生这位“文人武圣”在源远流长的传武历史之上绝非浪得虚名。

(更多的历史趣味话题,尽在“南山论史”自媒体平台,笔者耕耘创作不易,搬运势必追查到底。)

-

- 整个三国中,马超只害怕3位猛将:曹魏1个,蜀汉2个,没有张飞

-

2025-04-16 16:49:44

-

- 深圳10个拍照圣地,一个比一个惊艳

-

2025-04-16 16:47:29

-

- 斗罗大陆最顶级武魂大盘点,谁才是最强王者

-

2025-04-16 16:45:14

-

- 日本的人物小记-黑柳彻子

-

2025-04-16 16:42:59

-

- 大学老师“收入”有多高?月入2~3万,已经属于“高端配置”了

-

2025-04-16 16:40:44

-

- 十大军旅题材的电视剧

-

2025-04-16 16:38:29

-

- 55张王者荣耀头像

-

2025-04-16 16:36:14

-

- 中国县市旅行第195篇-河北省.昌黎县

-

2025-04-16 16:33:59

-

- 婚姻中的幸福是什么

-

2025-04-16 16:31:44

-

- 误会?寒号鸟河北就有!它们可不是鸟类,反而长得像松鼠

-

2025-04-16 16:29:29

-

- 看看日本千年一遇的美少女 原来长这样

-

2025-04-16 16:27:14

-

- AI到底是个啥?一次性把AI讲明白

-

2025-04-16 16:24:59

-

- 铭记今天!中国人民抗日战争胜利纪念日

-

2025-04-16 16:22:44

-

- 张丽君老公两年内没再婚,孩子亲自抚养,谁在消费善良人的痛苦?

-

2025-04-16 16:20:29

-

- 所以...《诛仙青云志》到底值不值得这样追?

-

2025-04-16 03:36:24

-

- 「偶像养成记」“快男”养鸡:我不是偶像,也不相信“一夜成名”

-

2025-04-16 03:34:08

-

- 美国政府关门事件来龙去脉以及对俄乌战争的影响(转猫哥付费文)

-

2025-04-16 03:31:52

-

- 唐代长安城之中和节

-

2025-04-16 03:29:37

-

- 印度尼西亚极度排斥华人,为何当地华人还要坚持留下来?

-

2025-04-16 03:27:22

-

- 聊斋故事:醉颜红

-

2025-04-16 03:25:06

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的

丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的