上海各国总会俱乐部(六)

上海各国总会俱乐部(六)

7、美国哥伦比亚乡村总会

哥伦比亚乡村俱乐部又称美国乡下总会,是由在沪美国侨民创立的娱乐交际场所。英文名字Columbia Country Club。俱乐部成立之初,坐落在法租界杜美路(Route Doumer ,今东湖路)50号,当时这里属于法租界西区,尚未完全城市化,确实是一派乡村景象。

1920年代的法租界杜美路,还是城乡接合部

关于哥伦比亚俱乐部的创立时间,坊间一般认为在1921年前后。然而从俱乐部自己印制的章程封面上,可以看到“ORGANISED, APRIL 1917 ”的字样赫然在目,原来,早在1917年4月,俱乐部就已发起成立了。在1919年出版的《行名录》中就已有了俱乐部的确切记载。直到1924年,俱乐部仍在杜美路。

俱乐部自己印制的章程封面上,可以看到“ORGANISED, APRIL 1917 ”的字样赫然在目

第一次世界大战结束后,侨居上海的美国人越来越多,建筑设施不敷应用,他们需要一处供侨民社交、集会和活动的场所。经俱乐部会员决议,由总会出资,再加上会员捐助,在沪西公共租界的越界筑路地区购置新辟道路沿路的土地,20世纪20年代初,总会的管理委员会购入了一块位于大西路(今延安西路)南侧的土地,开始筹划兴建新的总会,这就是如今哥伦比亚乡村俱乐部建筑的所在。而购地建房之初,新辟的马路还没有正式的名称,周边都是农田,乡下总会的名字依然名副其实。

哥伦比亚乡村俱乐部(Columbia Country Club) 坐落在延安西路番禹路口、由美国建筑师哈沙得(Eliot Hazzard)设计。哈沙得的人生历经颇为精彩,他年轻时就读美国佐治亚技术学校,1900~1917年在美国纽约从事建筑设计,此后又从事航空事业。1920年12月来华后,先在茂旦洋行(Murphy & Dana) 任经理,1923年自设哈沙得洋行从事建筑业,在上海留下了华安合群保险公司大楼(现金门大酒店)、海格公寓(现静安宾馆)、永安公司新厦等知名建筑。

美国建筑设计师哈沙德(Elliott Hazzard)

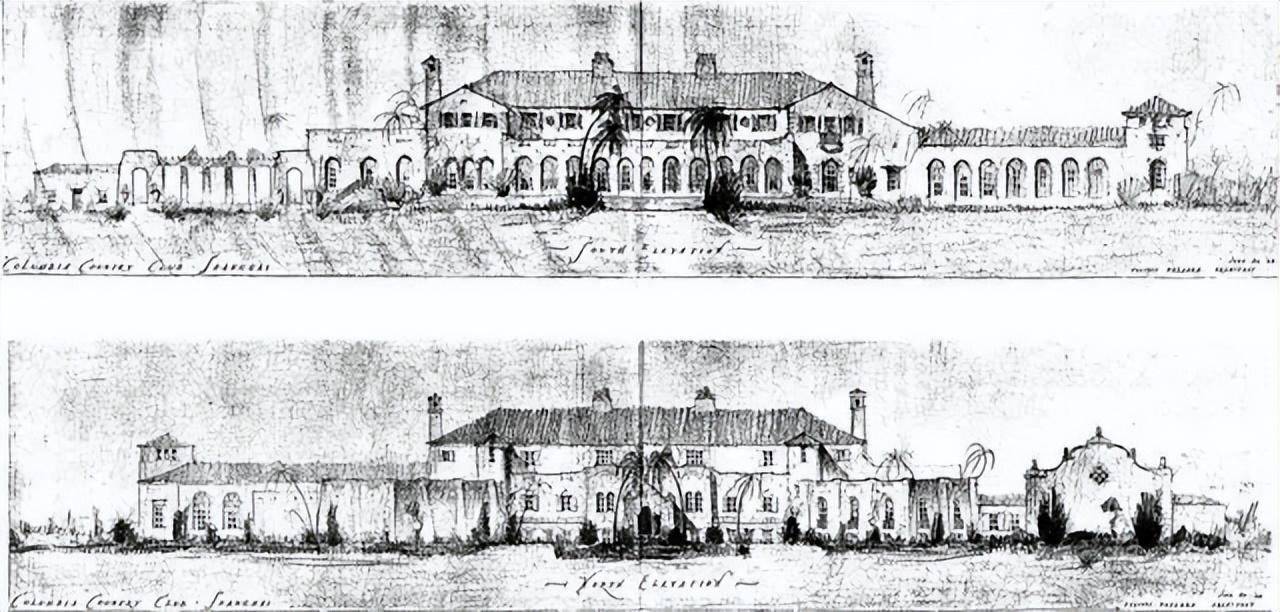

哥伦比亚俱乐部南、北立面斱案设计图总会的设计工作由哈沙德洋行的艾利奥特·哈沙德主持,建筑采用了他生活的美国南加州地区流行的西班牙传教风格进行设计。

历史图纸 1923年

哈沙德对哥伦比亚乡村俱乐部的设计颇为用心。建筑采用美国常见的西班牙乡村风格,给这些异乡的美国人宾至如归之感。建筑内外布置了游泳池、网球、棒球、壁球等体育运动场地,二楼还有提供给会员的专用休息室。游完泳,在泳池南侧的廊檐下一边吹着风一边喝一杯加冰的威士忌,是何等惬意、轻松自在!

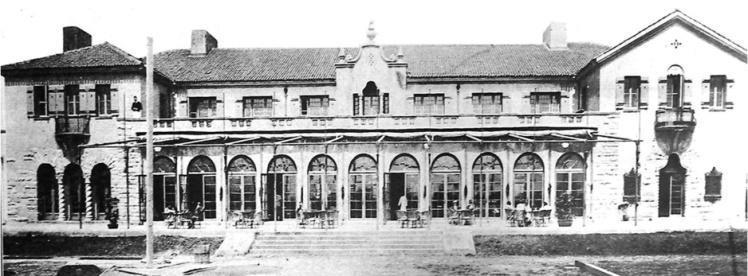

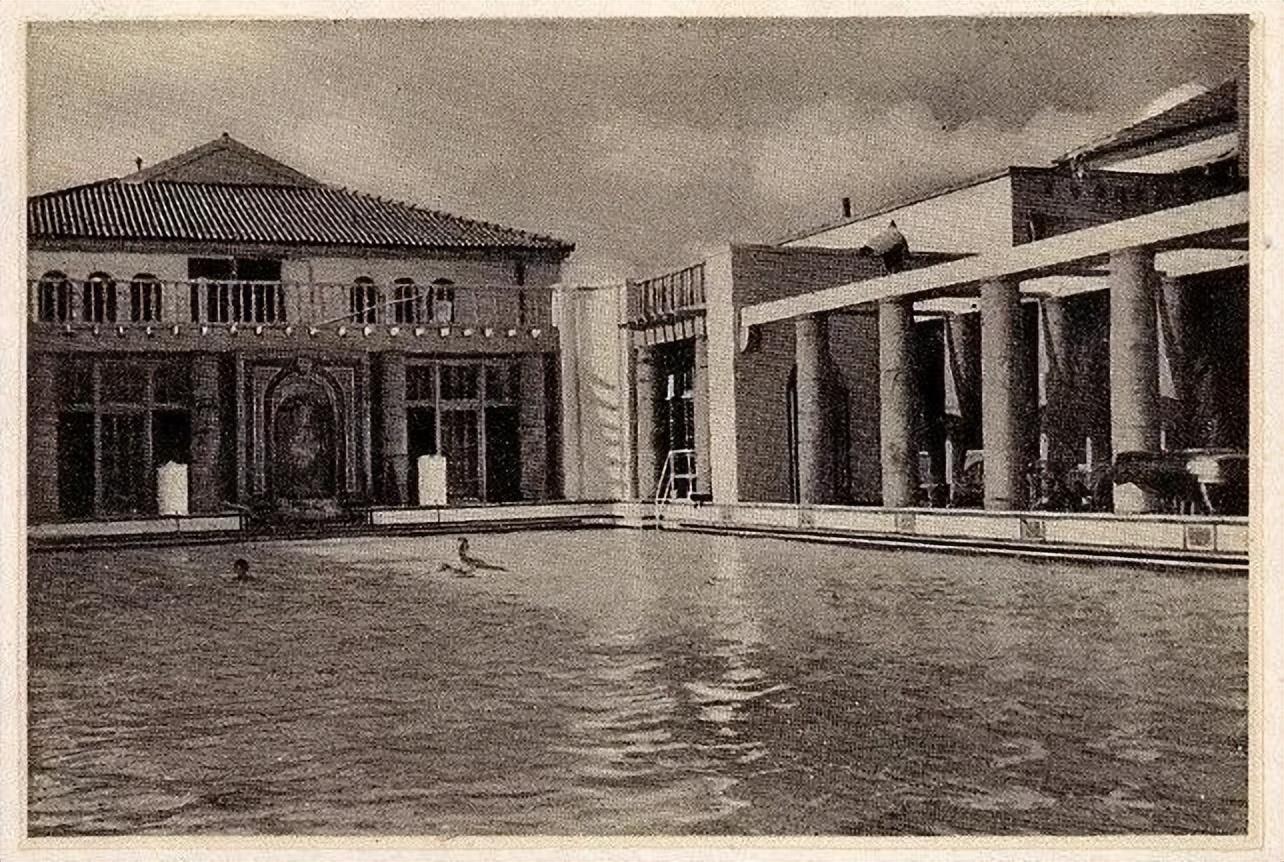

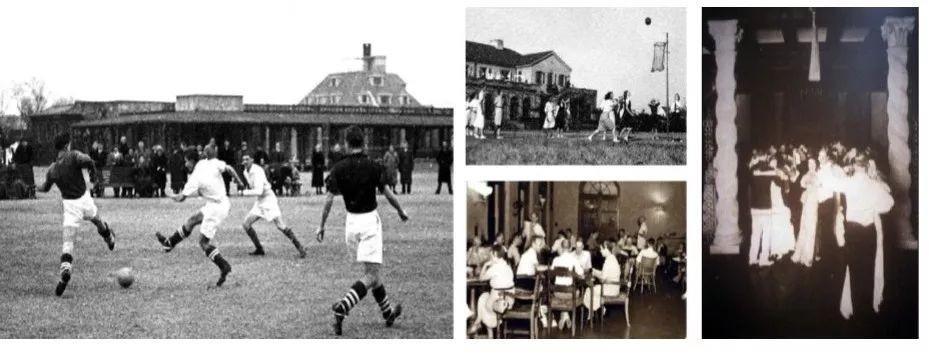

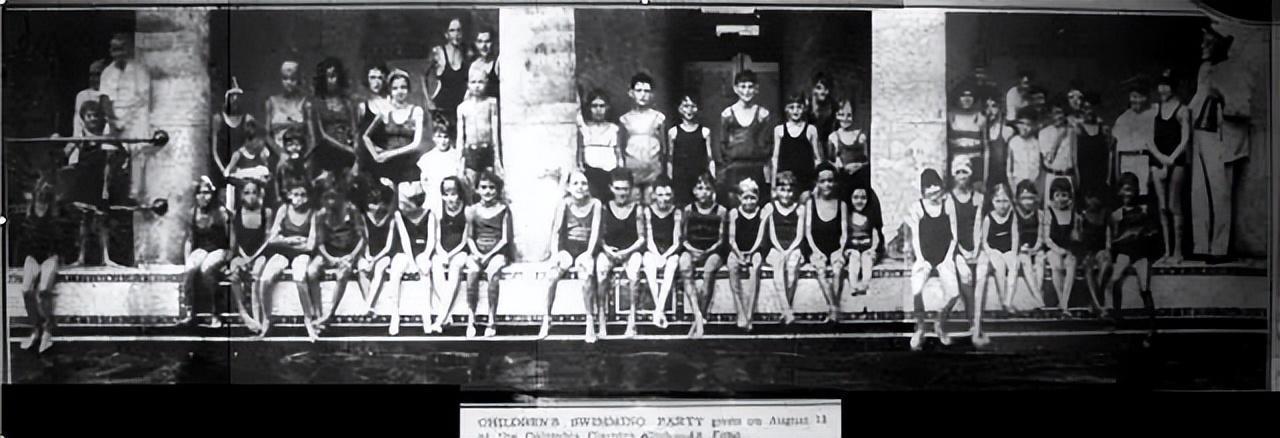

新建的哥伦比亚俱乐部较之杜美路原址大大扩充,主体建筑为两层,有图书馆、阅览室、儿童室、滚球处、室内球场二所,楼上有卧室十三间,可租与会员使用。俱乐部还有游泳池、更衣室、茶点室、厨房、网球场、花园以及宽阔的草坪,美国侨民们常在草坪上举办曲棍球、棒球、足球等比赛。此外,俱乐部还有供佣工使用的宿舍及订房会员专用的汽车间。总会最下层置有暖气锅炉两只,每到冬天,锅炉一开,俱乐部内暖意浓浓。游泳池用水经过滤池清洁过滤才会被专用水泵引入,这些设施在当时都属先进,很有高档会所的气派。

1924年新的总会建成开放,两层高的主楼与露天游泳池、体育馆相连,南侧是宽阔的球场。

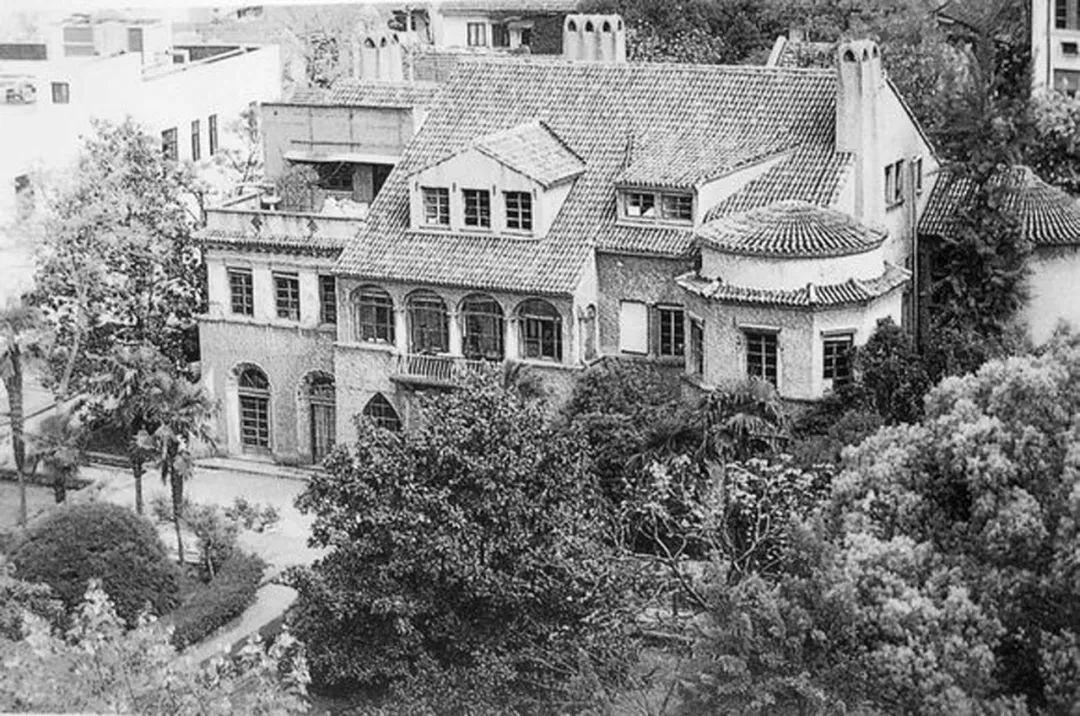

建成初的哥伦比亚乡村俱乐部,右侧两层楼房是俱乐部主体建筑,左侧房屋是游泳池和其他附属用房

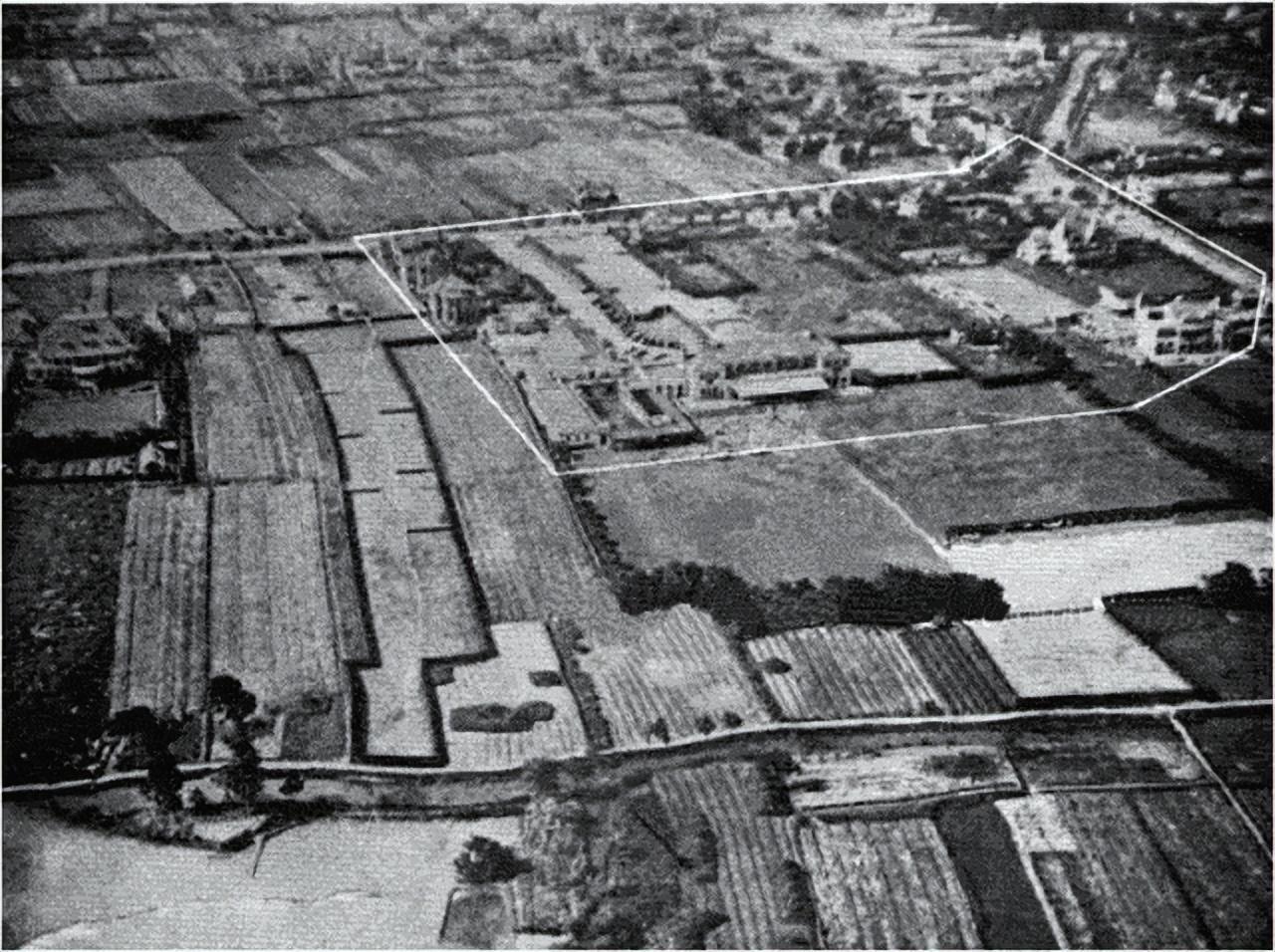

1927年的哥伦比亚乡村俱乐部(右)和海军俱乐部游泳池(左)周边俱是农田,哥伦比亚区还踪影全无

1930年照片

哥伦比亚俱乐部旧照

哥伦比亚乡村俱乐部旧影(李圣恺提供)

俱乐部一角

乡村俱乐部内壁炉上方的石雕Logo

壁炉上残存的CCC(Columbia Country Club)徽章

这里的露天泳池里铺设的马赛克瓷砖,用不同颜色拼出泳道、水深标记等英文字母。这样精致的标准英制尺寸泳池,即使在英国殖民百年的香港,也难以找出第二个。

1945年俱乐部游泳池旧照

泳池东侧柱廊下为开敞休息区

泳池道边用马赛克拼出的”Shallow End”字样

由北向南看泳池顶部可增加活动遮阳。

哥伦比亚俱乐部的正式会员资格仅对美侨开放,成员多是经商为业的上层侨民和领事馆官员,会员可偕同友人前往参加各类活动。俱乐部也招收英国、法国等其他国家在沪侨民参加,但这些人只能以非正式会员资格入会。俱乐部管理层是由12~14名美国侨民组成的董事会,其中1人为董事长,另有4名董事分别担任副董事长、名誉秘书、名誉司库及名誉图书馆管理员,任期均为一年。董事会按月集会,讨论决定各项事宜。包括办公室工作人员在内,俱乐部全体员工约60人。抗战胜利后,在沪美侨大约5000多人,俱乐部美籍正式会员和其他国籍非正式会员约五六百人,可见俱乐部对入会资格的限制还是比较严的。俱乐部的日常收入,除了出租游泳池、网球场、滚球处与室内球场以及楼上卧室的租金,还有会员捐助。

女士们在哥伦比亚乡村俱乐部前草坪打篮球

哥伦比亚乡村俱乐部足球队合照

在Chapman的记述中,哥伦比亚乡村俱乐部充满了她关于少年的回忆。俱乐部里的聚会、舞会充满了怀旧的风味;每逢7月4日的美国国庆烧烤餐会上,壁炉边演奏的乐曲时隔多年还回荡在耳边;蘸着番茄酱的美式汉堡,以及餐后的冰淇淋甜点,更是让她难以忘怀。泳池,则是Chapman每周上游泳课的地方。她的弟弟经常从水边猛地跃起,跳入池中,这“深水炸弹”的游戏溅起巨大的浪花,水滴直扑到周围人的笑脸上。她们的父母则会在泳池尽头宽敞的廊檐下就坐,悠闲地喝一杯,在凉丝丝的酒精饮料入喉的一刻,品味着孩子无忧无虑的笑声。

二战期间的哥伦比亚俱乐部,其实早已物是人非。日军占领租界后,长期把俱乐部用作敌对国侨民的集中营。美国历史学家Greg Leck对这段历史做了深入研究,收集了大量资料,出版了专著并开设了相关网站,这些资料为我们再现了当时侨民集中营的很多细节。小小的二层俱乐部,一度挤进了367人。很多人被带来的时候还以为只是住几天问个话,就可以被日军放回去了。俱乐部里所有的空间都被用作住宿,大厅、餐厅、保龄球道、图书室,而图书室的书籍则被堆放到走廊里,一片狼藉。俱乐部里用作淋浴的莲蓬头只有8个,生活条件可想而知。“每天早上有两个小时洗浴时间,按照花名册里每天的名单,集中营的营囚们排着队进入淋浴间。”“他们吃饭的时候,只能坐在台阶上或者泳池旁边。”

作为集中营期间干涸的泳池,1943 (Source: https://www.historic-shanghai.com/)

昔日保龄球场变为拥挤的集中营宿舍

网上说:在集中营里居住的这些侨民中,有一个特殊的人——建筑师哈沙德。他一定未曾想到,自己有一天会被关押在自己设计建造的这座乡村俱乐部建筑里。这真是人生跟他开的一个大玩笑!

其实事实并不是如此,哈沙德是被送进了集中营,但不是哥伦比亚乡村俱乐部,而是闸北集中营。据上海美国研究所发《安家在沪的美国建筑师|为上海城市样貌带来“国际范”》一文记述,1937年,由于日本侵华战争,很多美国人逃离上海,然而哈沙德决定留下来,但是在上海的日子已经很艰难。同年,哈沙德设计的美孚公司新办公大楼计划无奈流产。1941年他的事务所业务已经很少,迁至枕流公寓,人员也仅剩一名。1943年《时间与生活》杂志刊登了哈沙德离世的消息:他于当年3月3日被送往闸北集中营,在4月22日的下午,“在集中营医务室,其并发症发展为肺炎”,随即被送至公济医院,次日在医院离世。

1942年至1945年,哥伦比亚总会一度被作为日本敌对国家人员遣返逗留区和战俘国际集中营

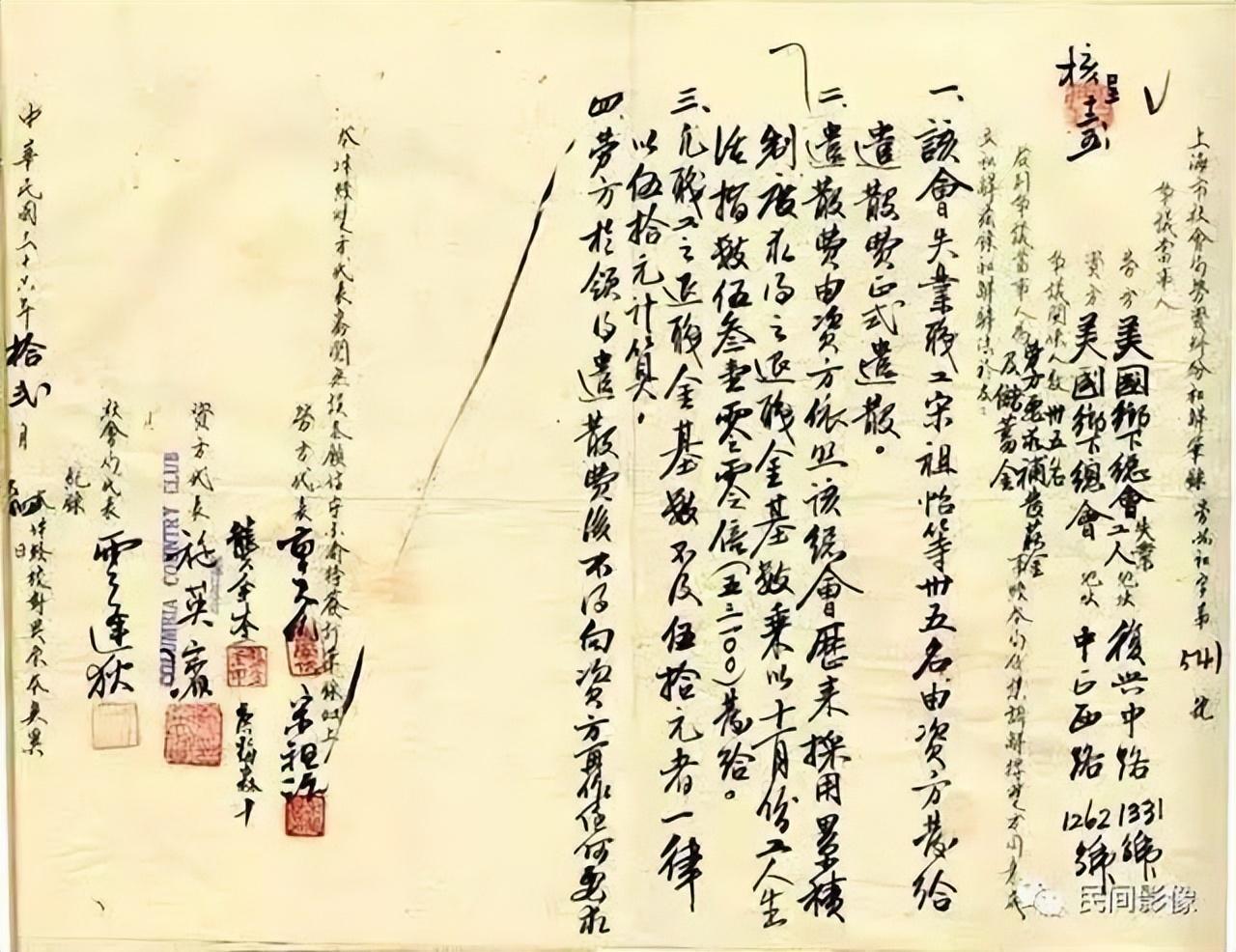

到抗战胜利时,俱乐部一切家具、陶瓷器、刀叉等利器,厨房用具及装修设备均已散失殆尽,阅览室的地板也已全部拆除。在美商企业和会员赞助下,俱乐部才恢复活动。而此时大西路已改成中正西路,俱乐部的门牌号也改成了中正西路1262 号了。由于抗战期间遣散员工的费用没有结清,俱乐部又与原来的员工陷入劳资纠纷,后在上海市政府社会局调节下双方和解。

哥伦比亚乡村俱乐部劳资双方纠纷和解笔录

二战结束后哥伦比亚俱乐部从日军手中收回后,成为了服务于美军第七舰队的海军俱乐部。

哥伦比亚乡村俱乐部东侧,与其一墙之隔便是著名的孙科住宅。孙科住宅,连同对面邬达克自住住宅,以及附近的一系列花园洋房,便是哥伦比亚圈了。

邬达克经典之作孙科别墅

邬达克经典之作孙科别墅

邬达克旧居老照片

这俱乐部,住宅圈,为什么给起个哥伦比亚的名字?因为哥伦布(Columbus)发现了美洲新大陆,为了纪念在哥伦布,之后来到美洲大陆的新住民,认为他们是哥伦布的后代,所以美国或加拿大,都有哥伦比亚区。离开北美大陆的人,也爱用哥伦比亚来命名一些东西。

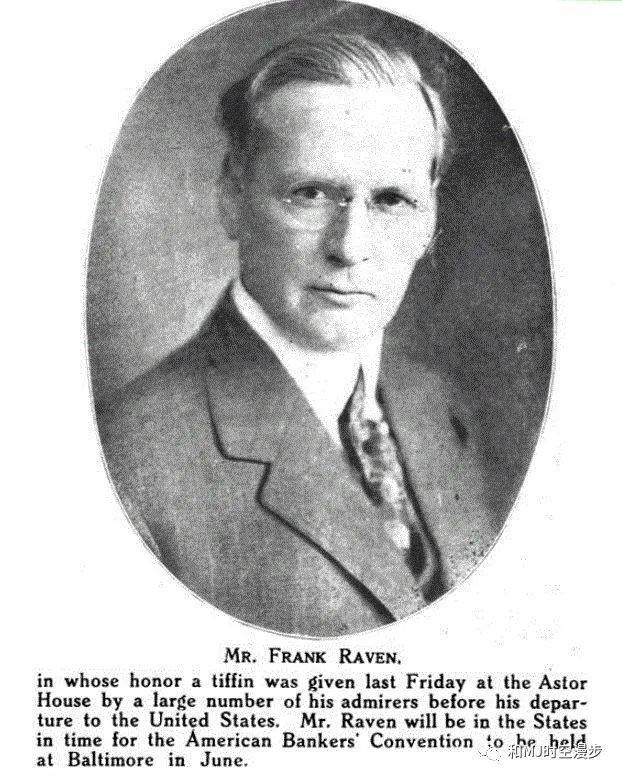

哥伦比亚生活圈是专指当年在新华路上,邬达克为普益地产公司设计的那大片洋房别墅群,尤以211弄和329弄俗称外国弄堂里的20多幢世界各国不同风格的小洋房为名。说起哥伦比亚圈,就不能不说美侨雷文(Frank J. Raven)。

雷文早年毕业于加利福尼亚大学,1904年1月来上海,进入公共租界工部局工务处任东北区工务监督,不久后离职,自己开办公司。

1907年,雷文脱离工部局自组中国营业公司并任经理,他利用在工部局工作时获得的有关道路扩展的信息进行地产投机,掘得了在上海的“第一桶金”。

1915年,雷文在上海设立普益信托公司,1917年又开设美丰银行,并在福州、天津及厦设立门分行。1922年,雷文通过普益信托公司与四川商人合资开设四川美丰银行,不久又将自己在该银行的股份转让给中资股东套现。1924年,雷文组建了美东银公司,1926年又组建普益地产公司并任这几个公司的董事长。

在上海这个“冒险家的乐园”翻云覆雨,形成名噪一时的雷文企业集团。普益地产公司每年发布的上海地产报告,被视为上海房地产行业的“风向标”,具有极强的导向作用。此外,雷文还担任公济医院、科发药房副董事长,美亚保险公司和友邦保险公司董事等职。在一般人看来,雷文是成功的企业家,“为沪地外侨中之领袖,信用颇好”。

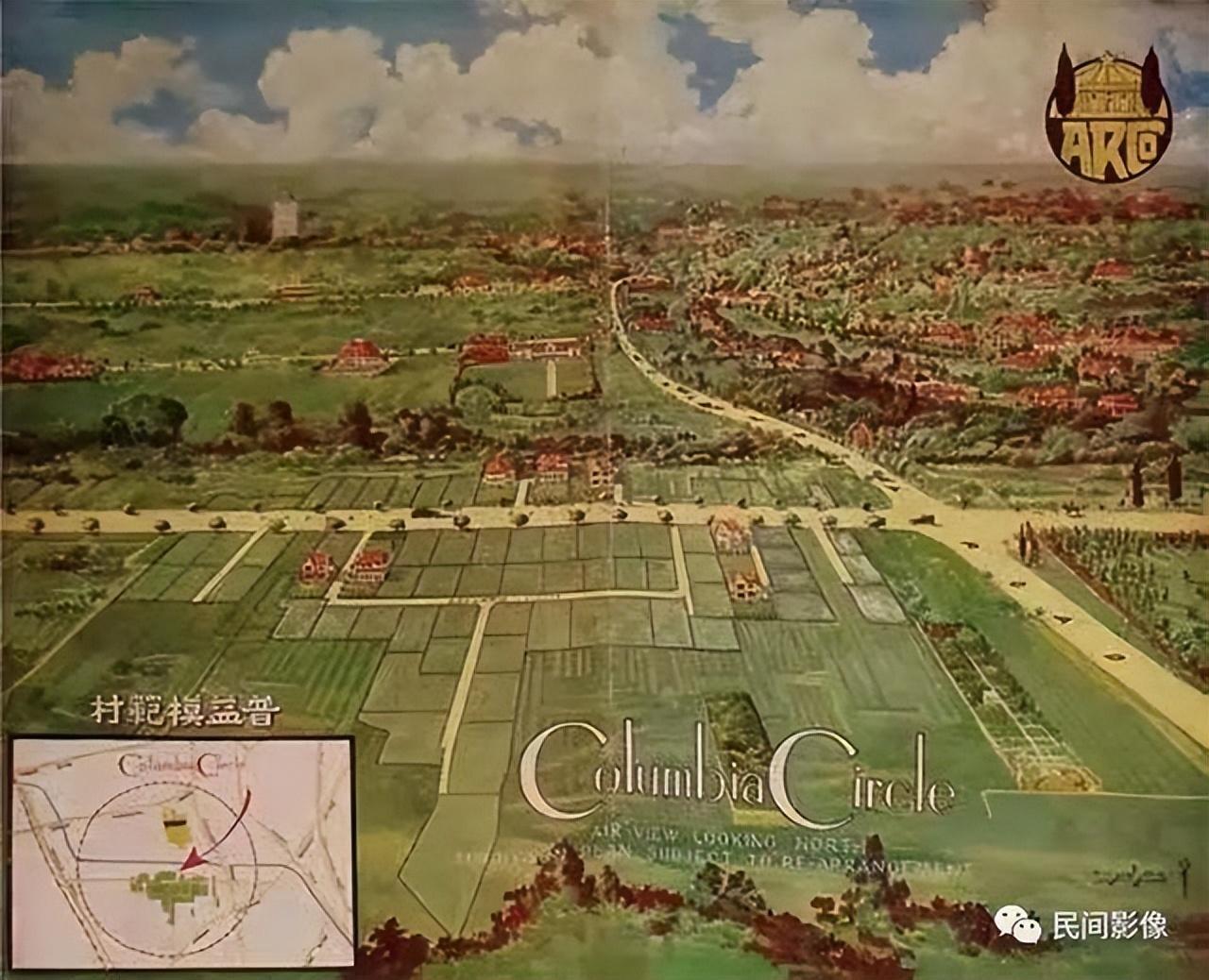

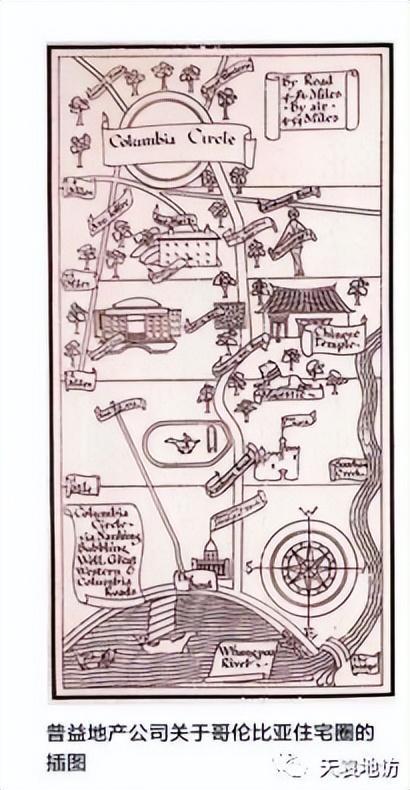

哥伦比亚圈示意图

哥伦比亚

邬达克

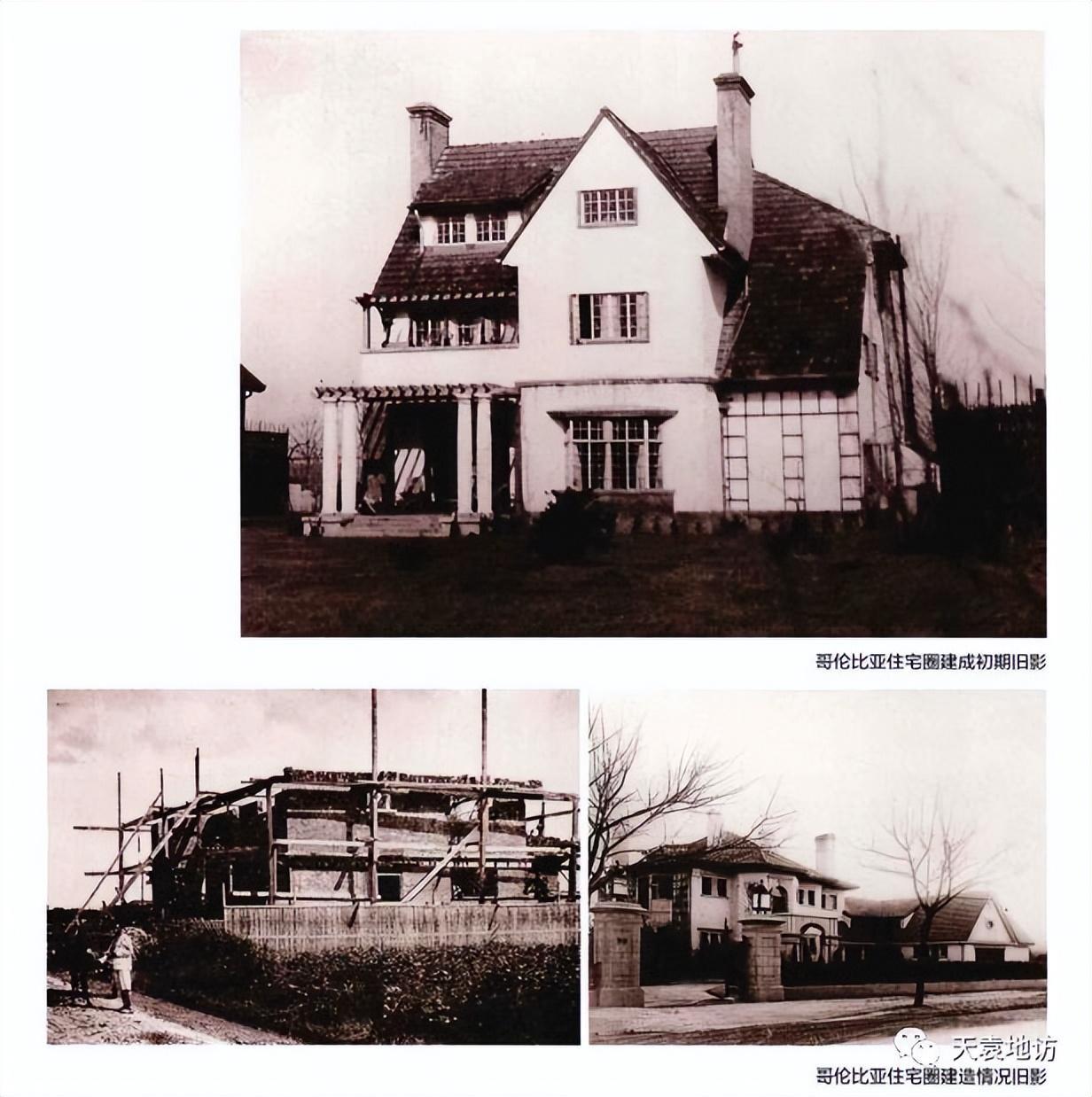

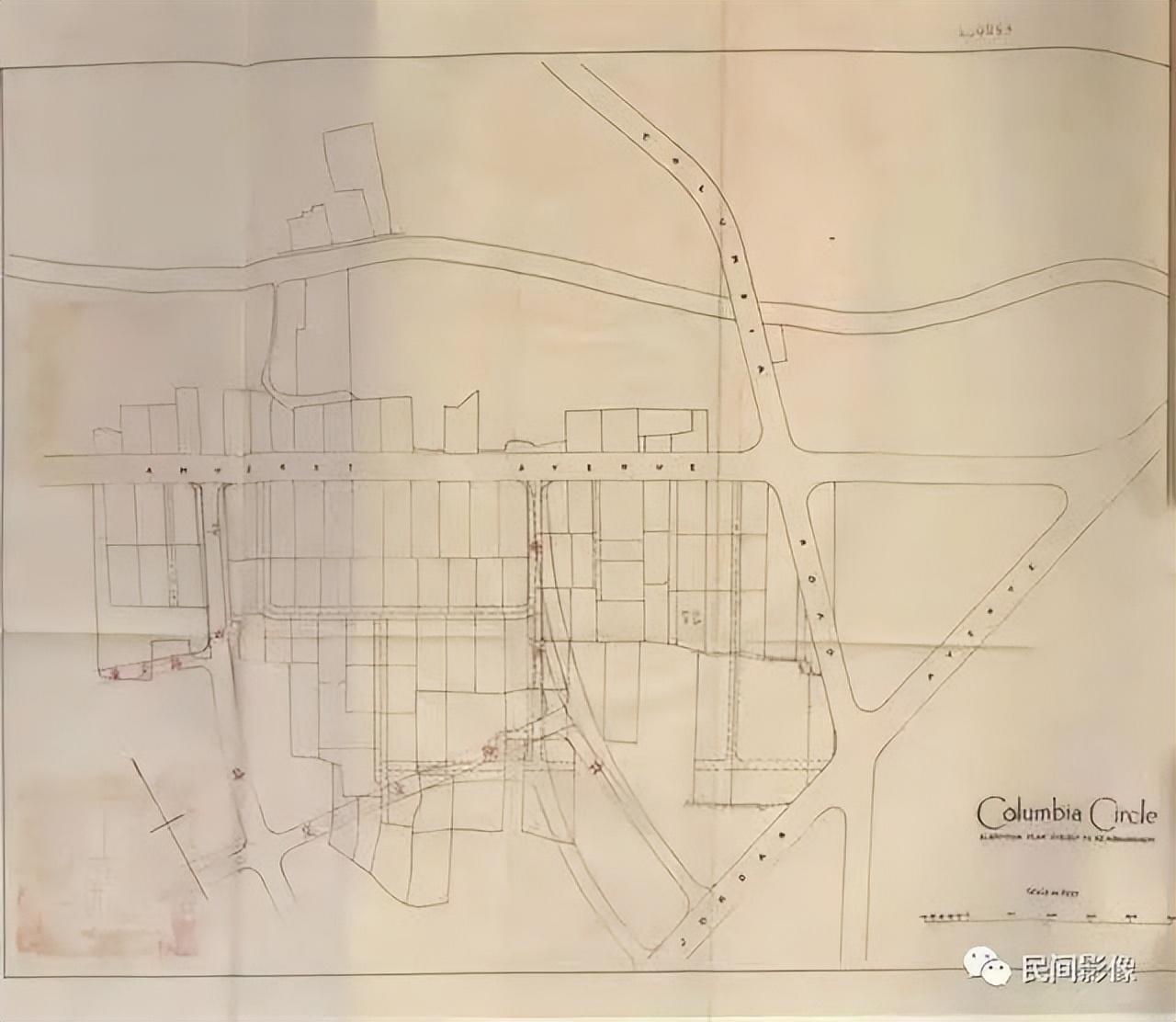

1930年,普益地产公司开始着手在上海西区开发哥伦比亚圈住宅项目。该项目坐落于哥伦比亚路(今番禺路)和安和寺路(今新华路)交叉口附近,由一系列各具特色的花园别墅组成,设计者是当时已小有名气的邬达克。这些花园别墅有著名建筑师加持,再加上周边幽静的田园风光,公司十分看好其销售前景。为此普益地产扩大了办公场所、添置了新的办公设备,人员更是从前一年的51人一下子增至143人,大有放手一搏的架势。

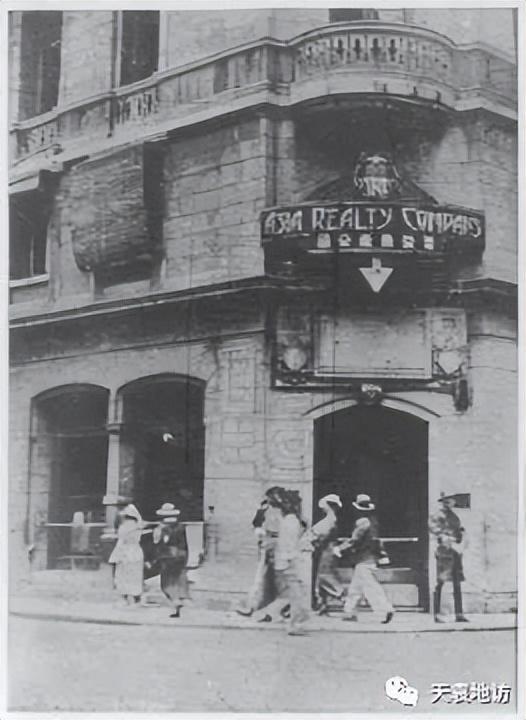

美国普益地产公司(Asia Realty Company Fed. Inc. U.S.A),位于今四川中路106-110号

据《邬达克的家》一书所载,在哥伦比亚住宅圈中就有英国式、意大利式、西班牙式、萨克拉门托式、加州式、新英格兰殖民地式、佛罗里达式......等十余种风格之多。不过其中最多的,最受欢迎的,还是英国乡村式(邬达克自宅即是一典型范例),邬达克甚至将其细化为多种小样式供其选择。

安和寺路

该项目建于公共租界越界筑路地区,法理上这片区域各项主权在中国政府手中。在建设过程中,哥伦比亚圈内房屋建造与民国上海市政府原有的道路规划发生了冲突,公司多次向上海市工务局提出交涉均未得要领。

为该项目已投下巨注的普益公司眼见自身利益将要受损,便多方活动,疏通关系。美国驻沪总领事克宁翰多次致函上海市政府为普益公司“站台”,上海美国商会会长毕立登亲自到市政府游说“公关”。而着眼于自身势力在越界筑路地区扩张的公共租界工部局也乘势提出愿意“代”上海市政府拓宽霍必兰路(今古北路)以东虹桥路的要求。面对美国领事馆、租界当局和美国商会对该项目的巨大压力,民国上海市政府一方面既无力抵挡,另一方面也无力在短期内实施既有规划,虽明知“事关交通要政”“不能为该公司一方便利”,但也只能“于情理中应酌予办理”,默许了哥伦比亚圈的建设。事实证明,普益地产公司在房地产开发上确实眼光独到老辣。哥伦比亚圈建成后,在沪外国人趋势若骛,很快销售一空。

哥伦比亚圈道路图

哥伦比亚圈

1931年,雷文当选公共租界工部局董事会董事,以当年一个小职员的身份重回工部局还担任董事,可谓风光一时。然而好景不长,1935年,雷文因过度投机而破产,并被美国在华法院判刑。虽然,雷文自身的结局并不美妙,但上海西区确确实实出现了一个“哥伦比亚生活圈”,从最早落户于此的哥伦比亚乡村俱乐部,到以哥伦比亚命名的马路,再到名为哥伦比亚圈的高档花园洋房群,甚至还有以哥伦比亚为名的骑术学校。

骑术学校的校长是个英国侨民,他聘用两名白俄教练和几个中国雇员,开始只是教外国侨民的子女一些基本的贵族马术,譬如上马、下马、慢跑、小跑、奔跑以及跨栏等,还出租马匹,提供专门的骑马路线。

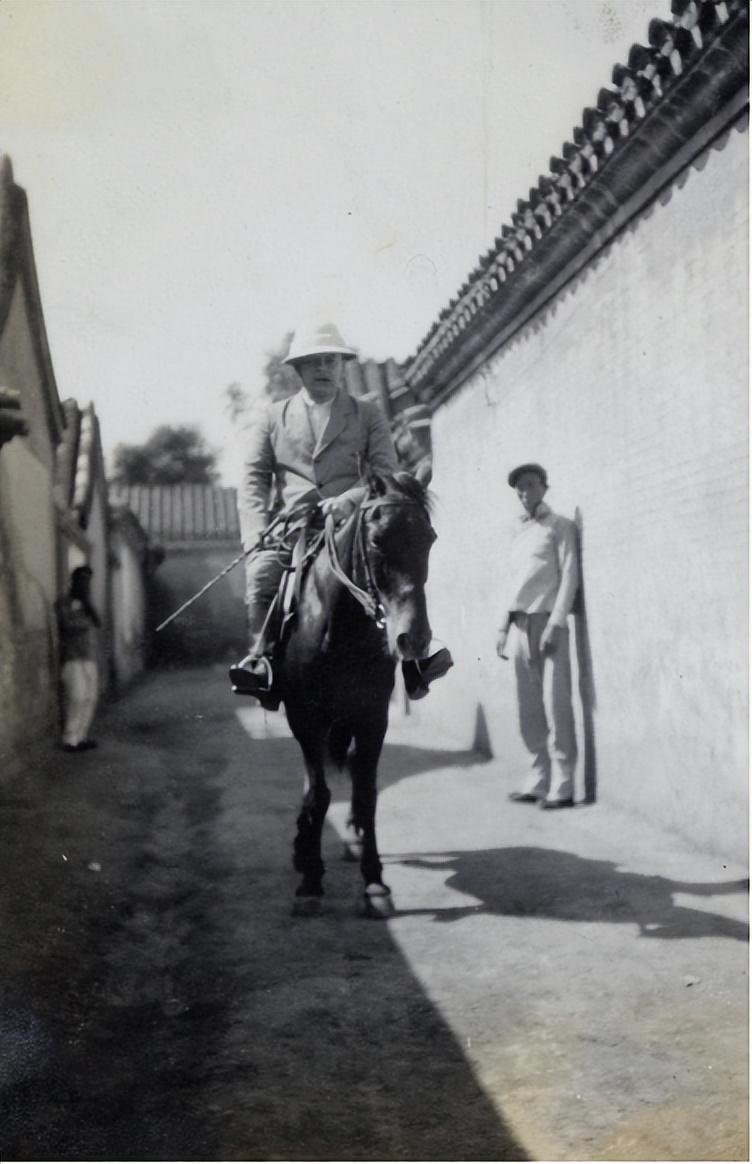

在骑马路线上的侨民

早期只是一些外国侨民来骑马,沿着固定的路线,从骑术学校出发,沿着安和寺路(今新华路)一路朝西,到凯旋路向南折入虹桥路,继续朝西直到罗别根路(今哈密路)西侧的高尔夫俱乐部(今上海动物园),然后掉头,原路返回骑术学校,一来一去,大约一个半小时。

那时候,这段路极少有汽车开过,即使有汽车喇叭声,受过训练的马匹,也不会受惊狂奔,骑手轻松地驾驭着坐骑,昂首碎步,悠闲慢跑,享受优雅高贵的感觉。

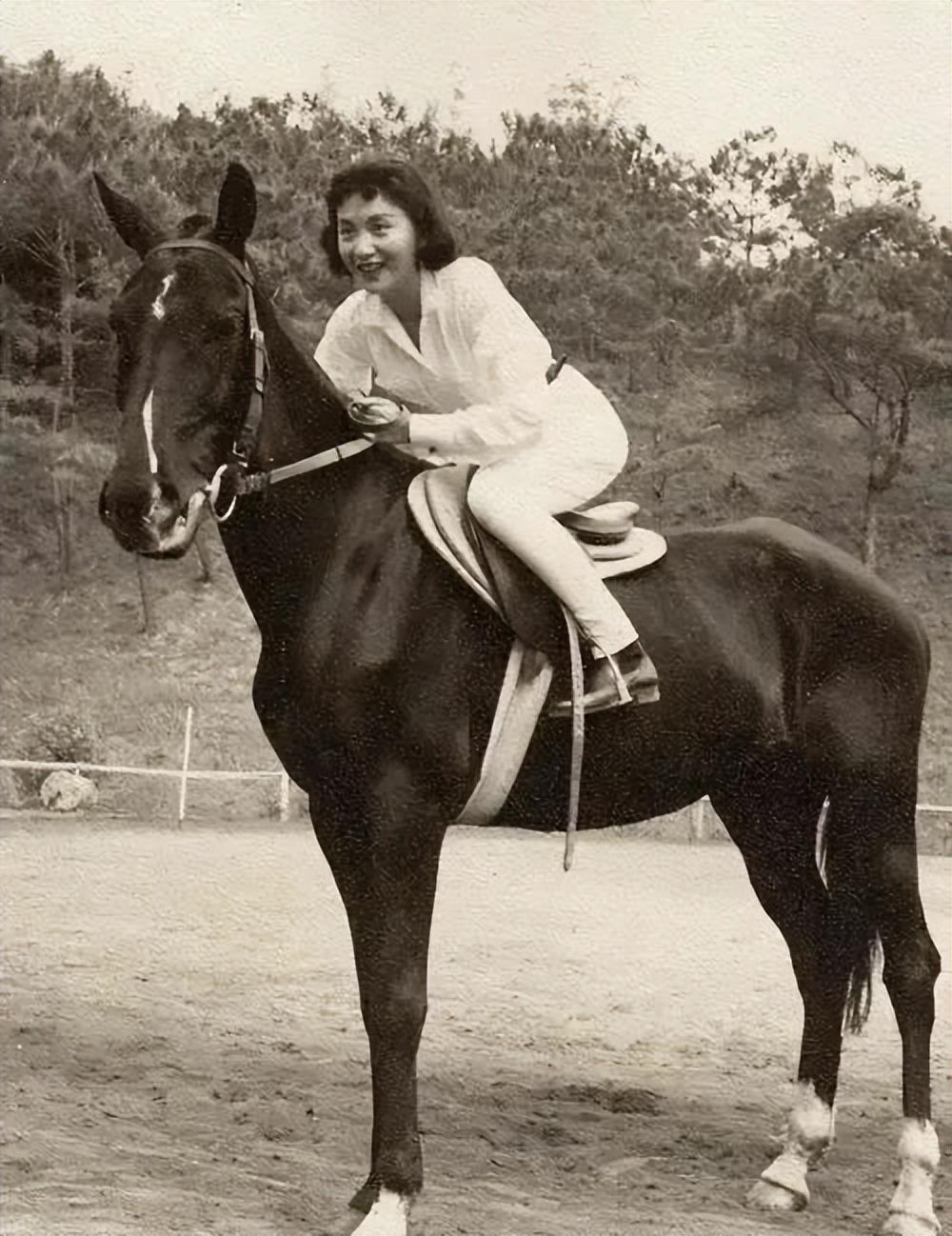

骑术很快就吸引了上海的年轻人,他们纷纷追逐时髦。因为骑术是高消费,除了不菲的学费和租马的费用,还需配置骑马的“行头”(服装),华丽的上装、马裤、马靴,春夏秋冬必须各季不同装备好几套,所以,当时成了上海上流社会的标志。

正在练习马术的年轻人

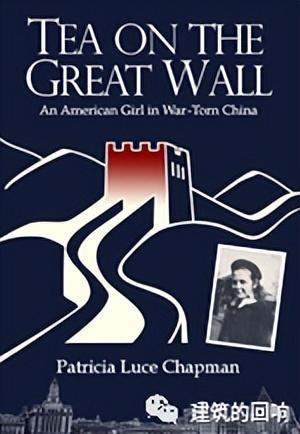

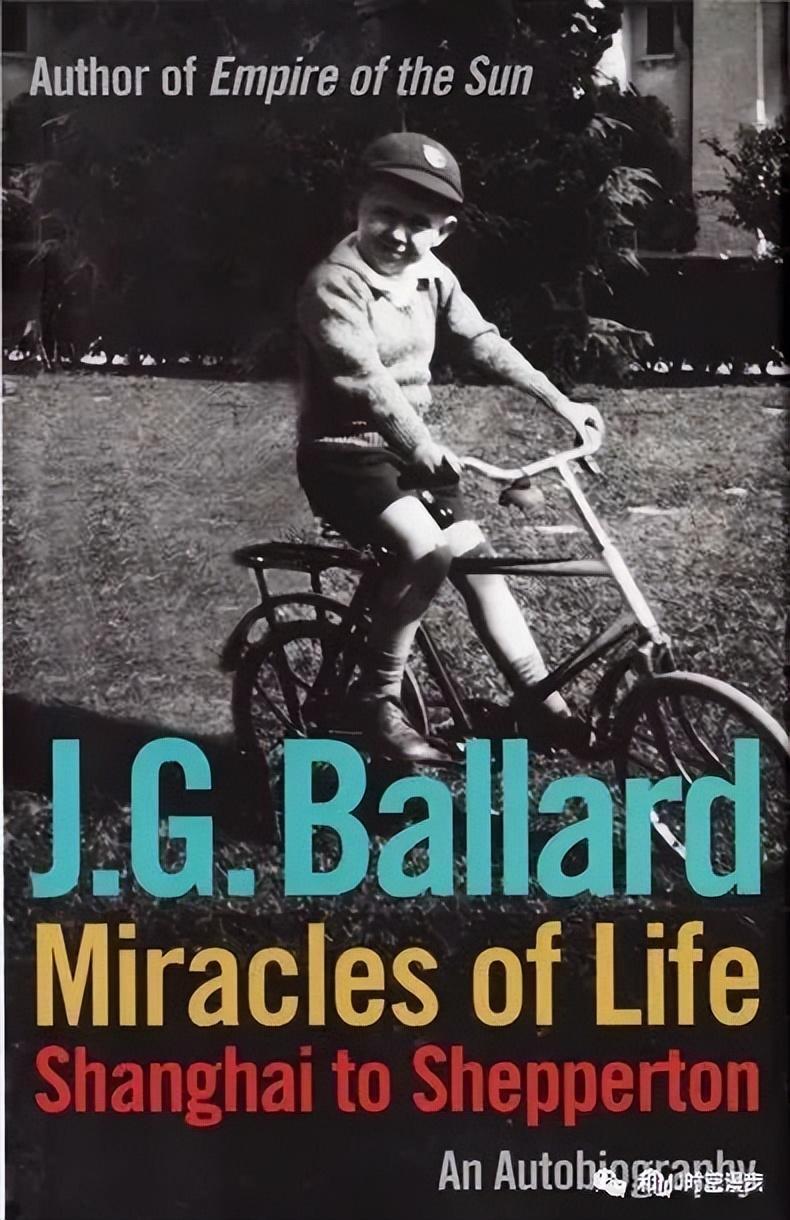

不少美侨的住所就在周边。俱乐部里熙来攘往,会员日益增多。其中,有当时颇具影响的美国律师樊克令(Cornell Sildney Franklin),他在1937-1940年间曾担任公共租界工部局总董;还有《太阳帝国》的原著作者詹姆斯·巴拉德(James Graham Ballard)——这部作品以他自己为原型,讲述上海的少年外侨在二战期间颠沛流离的故事,令人动容;另外,还有美国作家Patricia Chapman,她的父母就是在哥伦比亚乡村俱乐部的屋顶下相识并相爱的,她的妈妈当时是一位记者,还曾经当面采访过吴佩孚、张作霖等在中国呼风唤雨的大人物。

Chapman著作:Tea on the Great Wall

当年的哥伦比亚圈里外国名人众多。《太阳帝国》作者巴拉德,当时还是个小屁孩

-

- 广东队对战辽宁队

-

2025-01-25 00:40:13

-

- 华莉丝迪里-沙漠之花

-

2025-01-25 00:37:57

-

- 六一儿童节骗糖吃的表情包|我要过六一啦,我想要巧克力

-

2025-01-25 00:35:42

-

- 天津海河英才落户申请条件,给大家用白话整理一下

-

2025-01-25 00:33:26

-

- 自媒体平台

-

2025-01-25 00:31:10

-

- 香港尖沙咀

-

2025-01-23 22:30:04

-

- 魏公村棚改7天预签约率超85%

-

2025-01-23 22:27:49

-

- 网曝邓伦杨紫热恋真的假的?如果是真的你们同意这门亲事吗?

-

2025-01-23 22:25:33

-

- 甜美诱人mm吴宣仪修长身材娇美动人街拍性感图片

-

2025-01-23 22:23:18

-

- 泰剧《新铁石心肠》编剧推出新作,Kao参演,没有Tor

-

2025-01-23 22:21:02

-

- 猫妹妹的真名,王逗逗的真名,杨清柠的真名,都不如她的真名搞笑

-

2025-01-23 22:18:47

-

- 河北枣强县有个九龙塔

-

2025-01-23 22:16:32

-

- 斗鱼鱼皇王筱沫官宣“分手”,只因无法忘却前任?

-

2025-01-23 22:14:16

-

- 大连甘井子弘文中学分析(一)

-

2025-01-23 22:12:01

-

- 6岁父母离异无人管 出道仅六年离世 一曲唱出短暂一生

-

2025-01-23 22:09:46

-

- 中药材龙眼叶

-

2025-01-23 22:07:30

-

- 她疑倒追陈小春遭应采儿怒撕,清纯容貌惊艳众人

-

2025-01-23 22:05:15

-

- 三生三世十里桃花毕方是什么鸟 毕方什么时候出现喜欢白浅吗

-

2025-01-23 22:02:59

-

- 年轻干部“三种心态”要不得

-

2025-01-23 22:00:44

-

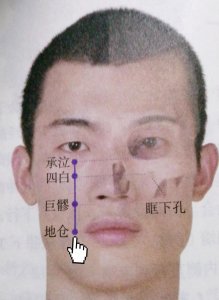

- 每日一穴-地仓穴

-

2025-01-23 21:58:28

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的

丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的